ERC System: Ein e-VTOL fliegt Kranke und Verletzte

Anders als Volocopter oder Lilium haben sich die acht Gründer von ERC System in München einen sehr konkreten und auch speziellen Einsatz für ihren elektrisch angetriebenen Senkrechtstarter ausgedacht. Der Transport von Kranken und Verletzten mit dem E-Flieger „Charlie“ ist deutlich günstiger als mit einem Helikopter und wesentlich schneller als mit einem Rettungswagen. Der Bedarf ist groß und nachhaltig, der Zeitplan mit dem Kommerzstart 2029 ambitioniert. Nach fast fünf Jahren kam ERC Mitte 2024 aus dem Stealth-Modus, als die Überzeugung reifte: Das Projekt fliegt. Im Netzwerk von TU München und dessen Luftfahrt-Koryphäe Florian Holzapfel gereift, wird es vom Familienunternehmen und Technologiekonzern IABG finanziert. Belohnt wurden die Gründer gerade mit dem Start-up-Preis des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Ramfahrtindustrie (BDLI).

München, 28. Februar - Von Rüdiger Köhn

Großes Trommeln für ein ambitioniertes Anliegen ist nicht das Ding der acht Gründer von ERC System gewesen. Zurückgezogen, fernab jeder öffentlichen Aufmerksamkeit haben sie ein elektrisches Flugzeug für den Patiententransport entwickelt. Fast fünf Jahre tüftelten sie in der Stille, im unsichtbaren „Stealth-Modus“. Es gibt etliche Start-ups, die abgeschieden handeln, um nicht zu viel von ihrem Projekt preiszugeben. Das Gros von Gründungen indes sucht die Aufmerksamkeit, allein um Werbung für ihre Geschäftsidee zu machen und Geldgeber zu gewinnen.

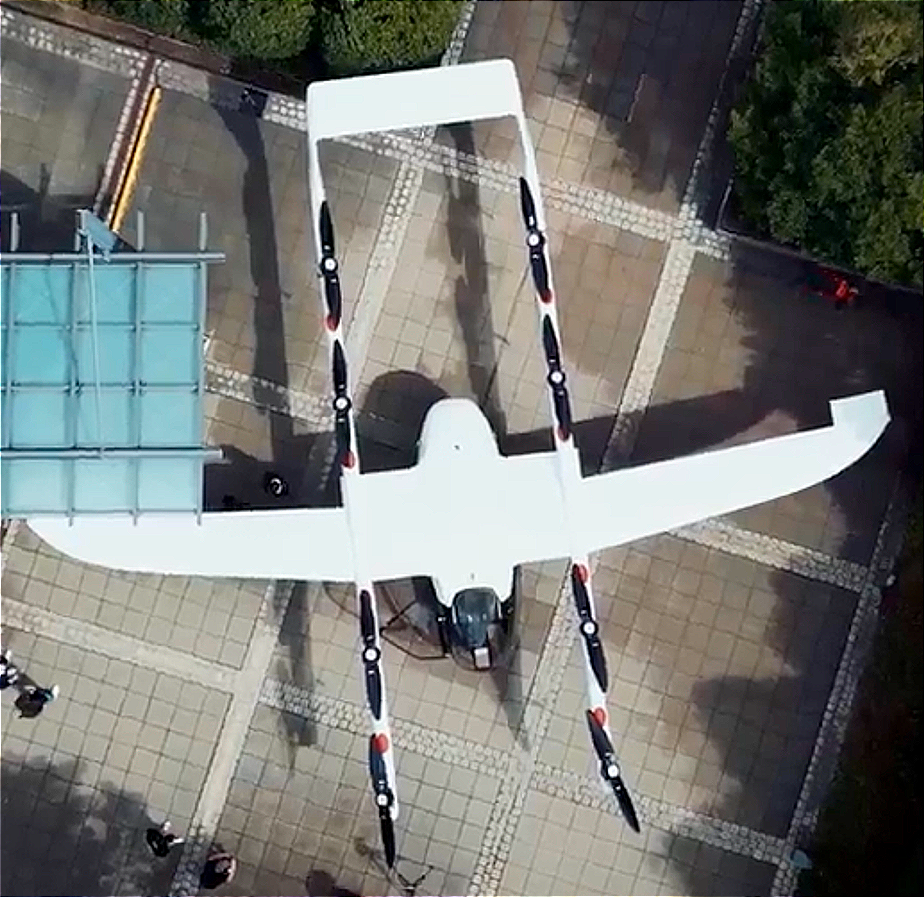

Im Jahr 2020 gegründet, lüftete ERC erst im Juli 2024 sein Geheimnis. Das Team ist sich ziemlich sicher gewesen, dass es mit dem elektrisch angetriebenen, senkrecht startenden Flugzeug (eVTOL - electrical Vertical Takeoff and Landing) namens „Romeo“ einen Durchbruch geschafft hat: ein drei Tonnen schweres Fluggerät mit zehn Propellern, acht für den Steig- und zwei für den Reiseflug; mit einer Reichweite von 190 Kilometer, bis zu 200 Kilometer schnell; mit einer Kabine der Größe eines kleineren Hubschraubers, einer Zuladung von 450 Kilogramm für Pilot, medizinischen Betreuer und natürlich dem Patienten oder Verletzten, der durch die zwei großen Flügeltüren im Heck eingeladen wird. Der soll möglichst schnell, effektiv und vergleichsweise kostengünstig etwa von einem Krankenhaus zum anderen transportiert werden. Heute können Patienten, die zu medizinischen Zwecken den Behandlungsort wechseln müssen, nur per Hubschrauber oder Rettungswagen befördert werden. Aber: Helikopter sind teuer, RTWs langsam.

Prototyp „Romeo" Fotos ERC System

Nach der Premiere vor neun Monaten stehen die Gründer des Start-ups aus München, fast alle Luft- und Raumfahrt-Ingenieure, vor dem nächsten Meilenstein: Voraussichtlich im Mai soll der erste Testflug erfolgen. Das Team hat einen ziemlich ambitionierten Fahrplan. Ein Nachfolger von „Romeo“ soll schon in vier Jahren, 2029, im kommerziellen Routineeinsatz fliegen. Der heißt dann „Charlie“. Von Anbeginn ist dem Team unter Führung von David Löbl, dem Vorstandschef von ERC, bewusst gewesen, dass sie sich auf die Umsetzung und den Bau eines drei Tonnen schweren Geräts für eine sehr spezielle Anwendung konzentrieren müssen; in der Abgeschiedenheit in Ottobrunn auf dem Gelände der IABG.

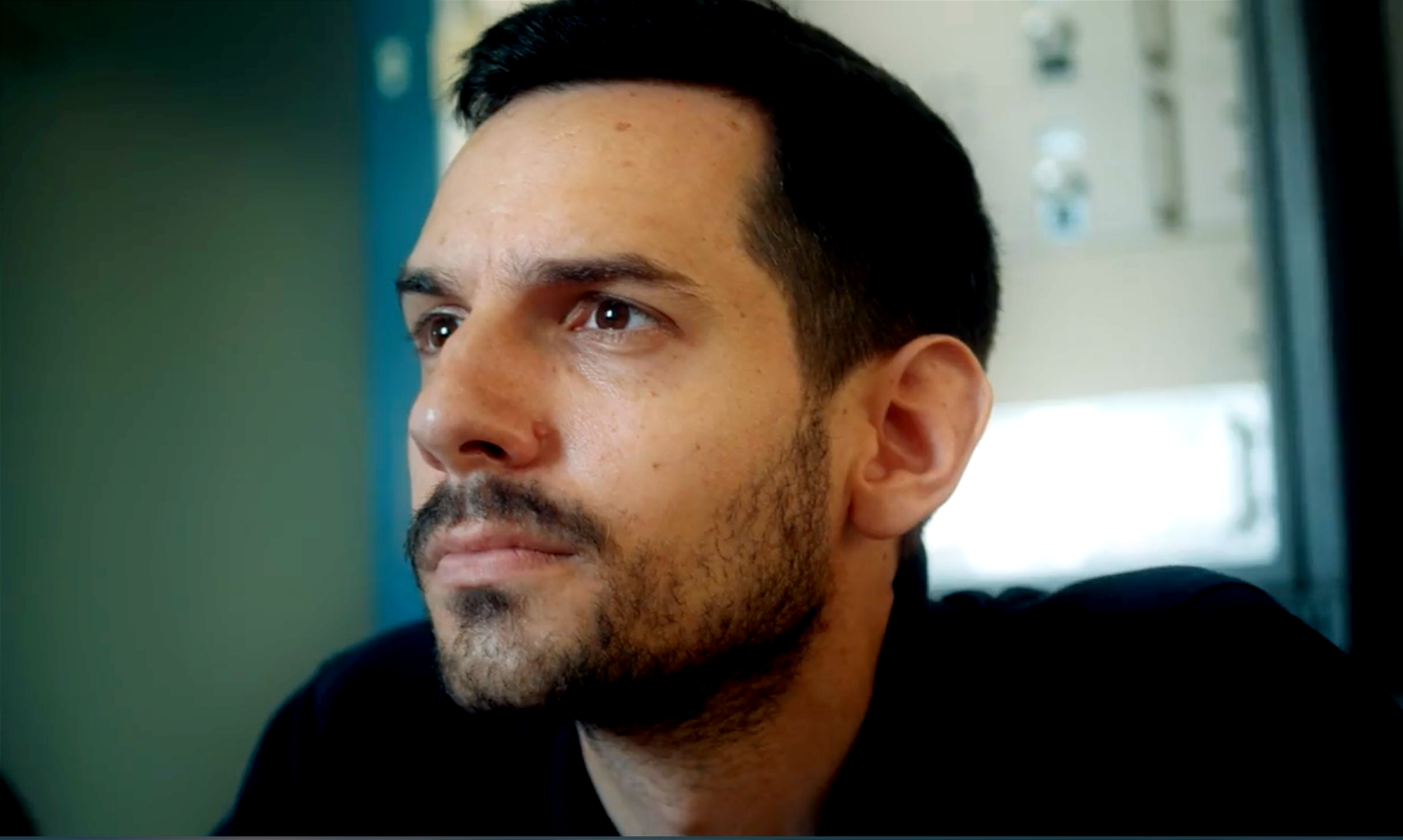

„Das ist eine bewusste Strategie gewesen“, sagt Maximilian Oligschläger, einer der Co-Founder, stellvertretend für alle. „Im Stealth-Modus konnten wir voll auf die Entwicklung fokussieren, mussten nicht großes Marketing machen.“ Und: „Wir wollten erst damit rauskommen, wenn wir wissen und beweisen können, dass der eVTOL funktioniert.“ Von Versprechungen hielten sie wenig: „Wir wollten nicht immer vertrösten“, grinst Oligschläger. Das Rühren der Werbetrommel kostet nicht nur Geld, sondern erfordert Überzeugungsgeschick und erzeugt hohen Druck, den Investoren ständig Nachweise zu liefern.

Co-Founder Maximilian Oligschläger Foto Rüdiger Köhn

Dass sie gut daran getan haben, belegen die derzeitigen Schwierigkeiten anderer Start-ups in diesem Bereich, allen voran der nun in Insolvenz gegangene Lufttaxi-Konstrukteur Lilium aus Oberpfaffenhofen. Dem Entwickler eines elektrisch fliegenden Senkrechtstarters für sieben Personen ist eine notwendige Neufinanzierung misslungen. Jahrelange Ankündigungen, aber fehlende überzeugende Belege, dass dieses technologisch extrem ehrgeizige Projekt tatsächlich umsetzbar ist, haben Bedenken an der Realisierung immer größer werden lassen. Auch andere eVTOL-Entwickler wie Volocopter oder Vorhaben in den USA kommen immer wieder mit Verzögerungen und mit Finanzierungsproblemen ins Schlingern.

Möglich geworden ist die Entwicklung „im Geheimen“ durch einen engagierten, finanzstarken Geldgeber geworden, der auch nicht unbedingt das Rampenlicht sucht: Rudolf Schwarz, Geschäftsführer und Inhaber der IABG Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft, ein Technologiedienstleister vor allem für die Automobil- und in der Luftfahrtindustrie mit Sitz in Ottobrunn. Schwarz hat sich schnell für das Projekt begeistert und ist vom Erfolg überzeugt.

Im Netz von TUM-Professor Florian Holzapfel

Die mittlerweile über 80 Mitarbeitenden konzentrierten sich so gezielt und effektiv auf zügige Fortschritte des Projektes, was zu einem für die Komplexität straffen Zeitplan geführt hat. Nach dem ersten öffentlichen Auftritt im Juli vergangenen Jahres in Ottobrunn auf dem IABG-Gelände hat eine zweijährige Testphase begonnen, in nur drei Jahren wird dann die Produktion hochgefahren, um 2029 mit dem operativen Flug- und Servicebetrieb zu beginnen.

Dass IABG mit Rudolf Schwarz zum Träger von ERC geworden ist, hängt mit einem langjährigen Netzwerk um die Technische Universität München (TUM) und mit Bekanntschaften zusammen. Wesentlicher Antreiber ist Florian Holzapfel gewesen, der als Professor das Institut für Flugsystemdynamik an der TUM leitet und als Koryphäe in der Luftfahrt gilt. Er und Schwarz kennen sich gut. Bei Holzapfel haben die meisten der ERC-Gründer studiert - und sich von dessen Visionen anstecken lassen. In der Luftfahrt stehe eine große technologische Revolution an, werde diese elektrisch, ist er überzeugt.

Das Team von ERC Systems ist inzwischen auf 80 Mitglieder gewachsen. Foto ERC

Seine Absolventen machten zunächst 2018 beim Bau eines elektrisch angetriebenen Leichtflugzeuges mit, das der Professor mit dem chinesischen Unternehmen Yuneec des Industriellen Tian Yu initiiert hatte. Sie gründeten in Gilching bei München das Start-up AutoFlightX, das ein Flugtaxi für vier Passagiere entwickelt hat. Finanziert wurde es von Tian Yu. Tempo war damals schon ihr Prä. Bereits im Herbst 2019 flog ein 600 Kilogramm schwerer Prototyp. Die Anfang 2020 beginnende Corona-Pandemie durchkreuzte alle weiteren Fortschritte. Der chinesische Investor holte die Firma nach China und entwickelte das Produkt bis zur Serienreife weiter, das heute weltweit auf dem Markt ist - auch in Deutschland.

Das Gründerteam entschied sich indes, in München zu bleiben, eine neue Herausforderung an- und die damals gemachten Erfahrungen mitzunehmen. Bevor ERC 2020 an den Start ging, suchten sie nach einer Anwendung, von der sie überzeugt waren, dass sie funktionieren kann. „Erstaunlicherweise ist bis dahin niemand auf die Idee eines Patiententransporter gekommen“, sagt Co-Gründer Oligschläger. Auch die Gründer nicht.

Ein Anstoß von „Rechts der Isar"

Da musste erst einmal Peter Biberthaler, Leiter der Unfallchirurgie des TUM Universitätsklinikums rechts der Isar, kommen - und die Vermittlung durch Florian Holzapfel. Beide kennen sich ebenfalls gut. Biberthaler erzählte ihm, dass es in der Krankenhaus-Versorgung einen gewaltigen Wandel geben wird. Durch Schließungen etwa würden sich die Entfernungen zwischen den medizinischen Versorgungszentren zwangsläufig vergrößern, damit auch zu längeren Transportwegen für zu verlegende Patienten führen. Biberthaler, der mit den Themengebieten von Holzapfel vertraut gewesen ist, überlegte laut, dass ein teurer Helikopter, der zu allererst für die Primärrettung einzusetzen ist, keine Lösung biete. Aber vielleicht ein senkrechtstartendes elektrisches Fluggerät? Nicht nur der vermittelnde Professor des Instituts für Flugsystemdynamik war überzeugt, auch die AutoFlight-Jünger waren es.

Die Rahmenbedingungen für einen Patiententransporter sind ganz andere als die für ein vielseitig einsetzbares eVTOL-Lufttaxi. Anders als das schwer einzuschätzende Potential an Passagieren sind die Patienten schon da. Eine Marktanalyse der University of Alabama etwa hat für die USA und Europa ergeben, dass rund 82 Millionen Patienten transportiert werden müssen; nur für zwei Prozent aller Fälle steht ein Helikopter zur Verfügung. Der große Teil muss am Boden transportiert werden. „Wir bringen eine dritte Lösung ins Spiel“, sagt Oligschläger. Der ERC sei eine Ergänzung zur „Allzweckwaffe“ Helikopter. „Charlie“, wenn er einmal fliegt, sei deutlich günstiger und mit acht Propellern sicherer, weil redundant konzipiert, sollte es einmal zum Ausfall eines Motors kommen.

Eher ein Monstrum: „Echo" als erste Version, die fliegt. Foto ERC

Der Patienten-eVTOL verursacht nur ein Drittel der Anschaffungs- und Betriebskosten eines Helikopters. Er ist nicht langsamer im Reiseflug, hat jedoch den Vorteil, erheblich schneller abzuheben, da die Motoren nicht lange hochlaufen müssen. Deutlich leiser ist er zudem. Das Aufladen der Batterien kann erfolgen, während ein Patient von oder an Bord gebracht wird. In nur zwanzig Minuten sind die Akkus zu 80 Prozent aufgeladen; in 40 Minuten zu 100 Prozent. Im Vergleich zum Rettungswagen fallen die Kosten hingegen fünf- bis zehnmal höher aus. Dennoch rechnet sich das Vorhaben mit Blick auf den schnellen Transport, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten.

Neben Entwicklung und Bau eines eVTOLS muss es ERC parallel auch um das Schaffen eines Netzwerkes gehen, damit die erforderliche Infrastruktur entsteht, angefangen bei Landeplätzen auf dem Krankenhaus-Gelände (Charlie kann normal auf einem Heliport landen und starten) über ein Netz von Ladestationen bis hin zur Ausbildung von Piloten und der notwendigen Crew. Auch daran ist gedacht: „Wenn wir 2029 fliegen wollen, müssen alle Bausteine stehen“, fasst es Oligschläger zusammen. Darauf soll in diesem und nächstem Jahr ein weiterer Fokus gerichtet sein.

Vorbereitungen für die Infrastruktur laufen

Schon beim Bau eines Heliports muss die Lade-Infrastruktur berücksichtigt werden. Partner müssen über Absichtserklärungen eingebunden werden, um etwa die Ausbildung von Piloten durch die DRF Flugrettung wie auch die Wartung der eVTOLs zu ermöglichen. Es gebe bereits Kontakte zu anderen Regionen in und außerhalb von Deutschland, um vergleichbare Netzwerke zu bilden, sagt Oligschläger; ja sogar Fühler über Europa hinaus in die USA und nach Asien sind ausgestreckt. In den nächsten eineinhalb Jahren werden genauso die Produktions- und Lieferantenstrukturen geschaffen, um 2028 die Fertigung hochzufahren.

Foto ERC

Für einen hollistischen Ansatz hilft das Engagement in der „GesundheitsregionPlus Unterallgäu-Memmingen“ sowie die Kooperation mit DRF, die das Projekt der Münchner als Partner unterstützt. In der Pilotregion Memmingen soll der Flugbetrieb unter Realbedingungen erprobt werden. Der Kooperationsverbund unter Beteiligung von Stadt und Landkreis will die Gesundheitsversorgung in der Region verbessern. Es werden Standorte und Krankenhäuser ausgesucht, die sich an der Erprobung für Streckenflüge beteiligen.

Weitere Anwendungen geplant

Der Patiententransport ist indes in der Strategie von ERC System nur ein konkreter Anwendungsfall. Das sei der beste Schritt gewesen, fokussiert in den Markt zu gehen. „Unser Ziel ist es, in den nächsten 15 Jahren eVTOLS auch für andere Use Cases anzubieten“, sagt Maximilian Oligschläger. Das könne der Transport von Fracht - auch von schwerer - sein. Um im Metier zu bleiben, erscheine ebenso der Transport von medizinischen Gütern denkbar. Der Kreativität sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt - wenn „Charlie“ in wenigen Jahren seinen kommerziellen Betrieb aufnimmt. Gerade erst hat ERC den Start-up-Preis des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) gewonnen. Damit verbunden ist für den Hauptpreisträger laut Verband eine einjährige Mitgliedschaft im BDLI, ein Messestand auf der international bedeutsamen Paris Air Show in diesem Jahr - und ein Mentoring-Programm zur „engen Verzahnung mit Verteidigungsindustrie“.

Ein eingeschworenes Team

Sechs Ingenieure aus der Luft- und Raumfahrt, ein Elektrotechniker und eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Fast alle kannten sich schon vor der Gründung von ERC, haben gemeinsam am Elektro-Flieger AutoFlightX gearbeitet. Die acht Mitglieder eines eingeschworenen Teams:

David Löbl - der Chef

Schon als Kind hatte David Löbl, 38, die Leidenschaft für Flugzeuge entwickelt und Modelle gebaut. Heute ist er der Vorstandsvorsitzende von ERC System. Der Österreicher ging auf eine technische Schule mit Luft- und Raumfahrt als ein Schwerpunkt. Bei der österreichischen Luftwaffe war er Assistent an der Flugschule für Flugoperationen und Flugzeugwartung. 2007 startete er sein Studium als Luft-und Raumfahrtingenieur an der TU München, wo er ab 2012 an der Habilitation in Aeronautik und Astronautik sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Flugsystemdynamik von Prof. Florian Holzapfel arbeitete - schließlich 2018 den Doktortitel erwarb. Löbl war einer der ersten Mitarbeiter und Technologie-Chef von AutoFlightX. Drei Jahre später gehörte er zu den Gründern von ERC. „Ich sehe mich als Teil der dritten Generation in der Luftfahrt“, sagt Löbl. „Nach der Ära der Pioniere um 1900 herum und dem Jet-Zeitalter seit den 1950er Jahren eröffnet sich nun das neue Zeitalter einer schnellen Entwicklung des elektrischen Fliegens und Senkrechtstartens.“

Marco Stuhlpfarrer - der Technologe

Marco Stuhlpfarrer, 38, ist der Technologievorstand (VP Technology and Innovation). Auch er Österreicher, hat er 2006 die Matura an der Höheren technischen Bundeslehranstalt Eisenstadt gemacht. Er diente bei der österreichischen Luftwaffe, erwarb dort eine private Pilot-Lizenz. Von 2007 an studierte er an der TUM Luft- und Raumfahrt mit Schwerpunkt Aeronautik und Astronautik und erwarb - ebenso bei Prof. Holzapfel - den Doktor in Ingenieurwissenschaften, mit Schwerpunkt Aerodynamik und Strömungsmechanik. Die Expertise hat er zunächst von 2019 an bei AutoFlightX eingebracht.

Maximilian Oligschläger - der Vermarkter

Maximilian Oligschläger ist mit 27 Jahren der jüngste im Team und gehört nicht zu den AutoFlightX-Kempen. Er stieß 2021 als Co-Founder zu ERC und ist seit zwei Jahren in Vollzeit als Chief Commercial Officer zuständig für die Vermarktung des eVTOLs. Er kommt aus dem Lehrstuhl von Holzapfel, hat Luft- und Raumfahrt studiert und ist dadurch zu ERC gestoßen. Er hatte schon vorher zu vielen ERC-Gründern Kontakt gehabt. Zum Ende des Studiums hat er im Juli 2022, noch in Teilzeit bei ERC, nebenher die Software-Firma workride gegründet. Die organisiert und optimiert Shuttle-Netzwerke für Mitarbeiter von Unternehmen wie BMW. Seine Devise: Nicht nur Probleme analysieren, sondern sie lösen. „Dafür zahlen die Menschen.“

Christopher Schropp - der Chef-Tüftler

Christopher Schropp, 39, ist der Chef-Ingenieur von ERC. Er war ebenso von Anfang an bei AutoFlightX dabei, hat an der TUM Luft- und Raumfahrt studiert und den Doktor-Titel erworben.

Elisabeth Dremel - die Finanzministerin

Elisabeth Dremel, 58, ist die „Exotin“; nicht der Technik-Freak, sondern Typ Managerin. Sie ist für die Finanzen zuständig. Dremel hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) Wirtschaftswissenschaften studiert und war bei AutoFlightX als Finanz- und Controller-Expertin in Teilzeit in der Administration tätig. Sie ist bestens eingespielt im Team der „Youngster“ - und ein wichtiges Element im Räderwerk von ERC.

Michael Krenmayr - der Flugkontrolleur

Michael Krenmayr, 35, kümmert sich um die Flugkontrolle und die elektrische wie elektronische Ausrüstung an Bord (Avionik), dem Herzstück des eVTOLS. Er war von Anfang an bei der Gründung von AutoFlightX dabei und hat an der TUM Luft- und Raumfahrttechnik studiert.

Marco Häde - der Operative

Marco Häde, 47, ist als Chief Operating Officer (COO) für die operativen Abläufe verantwortlich. Er gehört nicht unmittelbar zu der im TUM-Hause Holzapfel geprägten Kerntruppe und brachte schon vor AutoFlightX reichlich Berufserfahrung mit. An der Berufsakademie Ravensburg studierte er Elektro- und Nachrichtentechnik. Er arbeitete vier Jahre bei EADS Military Aircraft (heute Airbus Military) unter anderem als System-Ingenieur, danach zwölf Jahre beim Luftfahrt-Zulieferer TechSat GmbH im Bereich Operations.

Philipp Reiss - der Zertifikator

Philipp Reiss, 33, ist im Entwicklungsteam für die anspruchsvollen Themen um die Zulassungen des eVTOLS zuständig; als Head of Certification and Development Process. Die gleiche Zuständigkeit hatte der Luft- und Raumfahrtingenieur der TUM schon bei AutoFlightX übernommen.